মাহিউর রহমান, সংবাদদাতা :

উচ্চ আদালত সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা ফিরিয়ে এনে জাতিগত একটি পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ২০১৮ সালে কোটা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যায়ই করা হয়েছিল। যদিও তখন কেউ এর দায়িত্ব নিতে চায়নি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, আন্দোলনের কারণে তারা কোটা ব্যবস্থা বাতিল করেছে। আন্দোলনকারীদের একটি অংশ বলেছিল- আমরা কোটা ব্যবস্থার সংস্কার চেয়েছিলাম, বাতিল চাইনি।

সরকারি চাকরিতে কোটা রাখা না-রাখার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন সব সময় ছিল। রাষ্ট্রে ন্যায় ও সমতার স্বার্থেই কোটা সংরক্ষণ করা হয়। কারণ ‘রাষ্ট্র একটি পবিত্র ধারণা’। নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন ‘নিমজ্জন’ নাটক সম্পর্কে এ কথাই বলেছিলেন এবং এটাই সত্য।

রাষ্ট্রকে তার জনগণের প্রত্যেকের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করতে হয়, সমান দৃষ্টিতে দেখতে হয়। কিন্তু আমরা দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবে তা নিশ্চিত করতে পারি না। ঢাকার ভিকারুননিসায় পড়া একজন ছাত্রী যে নাগরিক সুবিধা পায়, সুনামগঞ্জের শাল্লার হাওরে বেড়ে ওঠা একজন ছাত্রীর জন্য রাষ্ট্র তেমন সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে না। তার জন্য সমমানের পাঠশালা, পাঠাগার, সড়ক, যোগাযোগ, এমনকি ভালো শিক্ষকও নিশ্চিত করতে পারে না। রাষ্ট্র পারেনি বলে শহুরে প্রতিযোগীর সঙ্গে গ্রামের একটি মেয়ে সমভাবে মেধা বিকাশের সুযোগ পায় না। এ ব্যর্থতা রাষ্ট্রের।

হাওর বা পাহাড় থেকে থেকে উঠে আসা সেই নারী কিংবা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি কিছু না করতে পারার দায় নিয়ে চাকরি বা অন্য কিছু ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার সুবিধা দিয়ে রাষ্ট্র তার প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ খোঁজে। রাষ্ট্র চায় তার নাগরিকদের অভিশপ্ত নিঃশ্বাসে সে নিঃস্ব না হোক। রাষ্ট্রকে এমন অসংখ্য পবিত্র ধারণার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়।

কয়েক বছর আগে আমরা এই ‘পূত কর্মপন্থা’ থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। তখন কোটাবিরোধী আন্দোলনের মুখে প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্র। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে কিছুটা বিরক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সব কোটা সুবিধা বাতিল করে দেন। সে সময় সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর সন্তানদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা ছিল। নারীর জন্য ১০ শতাংশ, অনগ্রসর জেলার বাসিন্দাদের জন্য ১০ শতাংশ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ আসন থাকত।

২০১৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সেই ছাত্রদের একাংশের আন্দোলন ছিল মূলত মুক্তিযোদ্ধা কোটা ইস্যুতে। স্বাভাবিকভাবে ‘মুক্তিযোদ্ধা’ শব্দটি এসে পড়ায় আন্দোলনকারীদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের সংগঠনগুলো বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এখন তাদের অনেকের সরকারবিরোধী রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকলেও তখন তা প্রকাশ্য ছিল না। তবে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। কোটা পদ্ধতি সংস্কারের দাবিতে ‘বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ’ নামে ১৭১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাদের আপত্তি ছিল ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে।

মনে আছে, হামলা-পাল্টা হামলা, গুজব, গ্রেপ্তার, বৈঠক, আলোচনা-সমালোচনা, বহু নাটক শেষে বিষয়টি নিয়ে ২০১৮ সালের ১১ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী সংসদে বক্তব্য দেন। তিনি বলেছিলেন, ‘আলোচনা হলো, একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ দিল, কেবিনেট সেক্রেটারিকে আমি দায়িত্ব দিলাম। তারা (আন্দোলনকারীরা) সে সময়টা দিল না। মানি না, মানব না বলে তারা যখন বসে গেল, আস্তে আস্তে সব তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো। খুব ভালো কথা, সংস্কার সংস্কার বলে…সংস্কার করতে গেলে আরেক দল এসে বলবে আবার সংস্কার চাই। কোটা থাকলেই সংস্কার। আর কোটা না থাকলে সংস্কারের কোনো ঝামেলাই নেই। কাজেই কোটা পদ্ধতি থাকারই দরকার নেই। যদি দরকার হয়, আমাদের কেবিনেট সেক্রেটারি তো আছেন। আমি তো তাঁকে বলেই দিয়েছি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বসে তারা কাজ করবেন।’

এভাবেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রে শহর-গ্রাম, পাহাড়-জঙ্গল, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা সবাই সমান হয়ে গেল। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ল ক্লাসের রোল নাম্বার। অথচ একজন মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধার সম্মান রাষ্ট্রের কাছে এক হওয়া উচিত ছিল না। ১৯৭১ সালে দেশের জন্য প্রাণ দিতে স্কুলের রোল নাম্বারের ক্রম মেনে তারা এগিয়ে আসেননি। কথিত মেধাবীরা আগে মরবে– এমন কোনো নিয়ম যুদ্ধে ছিল না। দেশপ্রেমের পরীক্ষায় প্রথম সারিতে থাকাদের অগ্রাধিকার পাওয়াটাই রাষ্ট্রের ন্যায্যতা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ যে কত বড় একটি ব্যক্তিগত ত্যাগ, সেই দীক্ষা তরুণ প্রজন্মকে আমরা যথাযথভাবে দিতে পারিনি। নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়াই যুদ্ধে গমন। যারা বাসায় বসে চা-মুড়ি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে ৯ মাস পার করেছেন, তাঁর সন্তান ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এক হয় কী করে?

মুক্তিযোদ্ধা কোটার প্রতি আঙুল তুলে তাদের অসম্মানই করা হয়েছিল। হাইকোর্ট মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের কোটা ফিরিয়ে সেই সম্মান ফিরিয়ে দিল যেন।

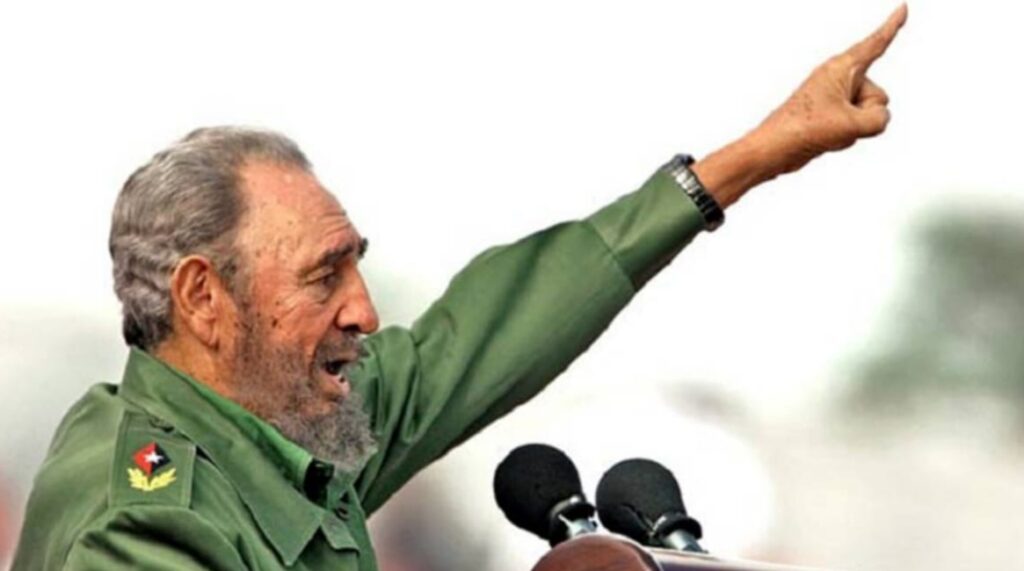

বাংলাদেশের সরকারি চাকরিতে নিয়োগে কার অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, তা ১৯৭৩ সালে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বলে দিয়েছিলেন। তিনি যখন শুনলেন স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানফেরত আমলাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, তখন জিজ্ঞেস করলেন– কেন তাদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু বললেন, তারা ঝানু ব্যুরোক্র্যাট!

ফিদেল ভাঙা লাতিন ইংরেজিতে বললেন, হোয়াট এক্সপিরিয়েন্স দে হ্যাভ গট? উইথ দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড অ্যাডভাইস মাইটি পাকিস্তান লস্ট ইন দ্য ওয়ার। ইয়োর মুক্তি বয়েজ? নো এক্সপিরিয়েন্স। ফাইটিং, ফাইটিং অ্যান্ড ফাইটিং, গট ভিকটরি!

ফিদেল তাঁর দুই পাশে দাঁড়ানো সহকারীদের দেখিয়ে তাদের বিশ্বস্ততার গল্প বললেন। তিনি বঙ্গবন্ধুকে বললেন, মুক্তিযোদ্ধারা হয়তো কম দক্ষ। কিন্তু তারা বেইমানি করবে না।

এম. আর. আখতার মুকুল তাঁর ‘মুজিবের রক্ত লাল’ বইয়ে লিখেছেন এভাবে, ফিদেল কাস্ত্রো শেখ মুজিবকে বললেন– ‘ফর গড সেক। প্লিজ গিভ মোর রেসপন্সিবিলিটি টু ইয়োর মুক্তি বয়েজ অ্যান্ড ফুললি ট্রাস্ট দেম। আদারওয়াইজ ইউ আর ফিনিশ এক্সিলেন্সি!’